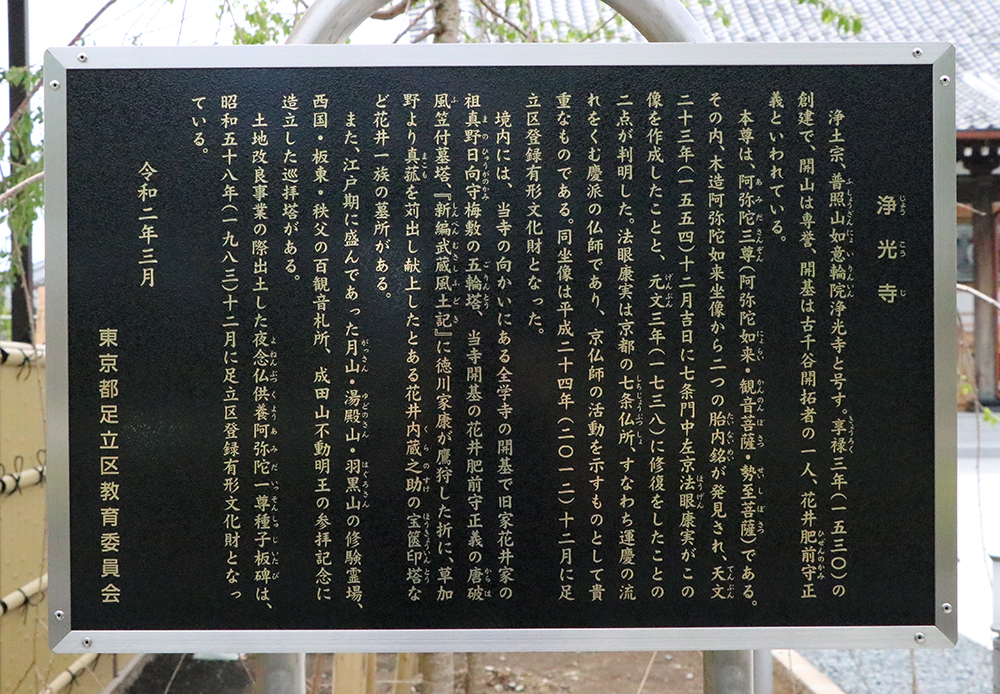

浄土宗、普照山如意輪院浄光寺と号し、享禄三年(1530)の創建。

開山は専譽傳説上人、開基は古千谷開拓者の一人、花井肥前守正義と言われています。

本尊は、阿弥陀三尊。別尊として如意輪観音を祀っています。

境内には、全学寺の開基で旧家花井家の祖真野日向守梅敷の五輪塔、本寺開基の花井肥前守正義の唐破風笠付墓塔、「新編武蔵風土記稿」に家康公鷹狩の折に草加野より真菰を苅出し献上した云々とある花井内蔵之助の宝篋印塔など花井一族の墓所がある。

また、江戸期に盛んであった月山・湯殿山・羽黒山の修験霊場、西国・坂東・秩父の百観音札所、成田山不動明王の参拝記念に造立した巡拝塔があり、土地改良事業の際に出土した夜念仏供養阿弥陀一尊種子板碑が保存されていて、これは昭和58年12月区登録有形文化財(歴史資料)とした。

平成5年3月 東京都足立区教育委員会

来迎形の阿弥陀三尊。阿弥陀如来は来迎印を結び、観音・勢至両菩薩は跪いて往生者を迎える。阿弥陀如来の光背に、金剛界大如来を中心とする五仏を付けており、密教図像の影響がみられるのが特徴的である。

*足立区郷土博物館創刊「足立の仏像」より引用

-

「如意」とは意のままに智慧や財宝、福徳をもたらす如意宝珠と言う宝の珠のことで、「輪」は煩悩を打ち砕く法輪を指しています。その2つを手に持った観音菩薩ということで如意輪観音といいます。

六観音の1つに数えられ、天界道に迷う人々を救うとされますが、6本の手で六道すべてに救いの手を差し伸べるともいわれています。

智慧、財福、福徳授与、安産、延命のご利益があるとされています。

-

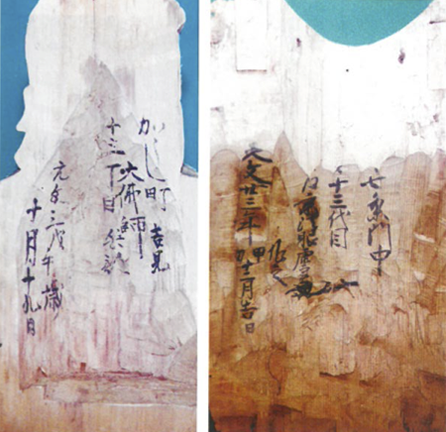

本像からは、修理時に2つの胎内銘が発見されている。 一つめの銘文では、一部削られていたものの、七条門中左京法眼康実が天文23年(1554)につくった旨が読み取れる。康実の作品は、木像を初め数点確認されており、室町末期~桃山時代に関東で活躍した仏師とみられる。 「七条門中」とあることから、康実が京都の七条仏所、すなわち慶派に連なる仏師であったことが分かる。江戸の仏像制作は、通じて京仏師の流れが大きな影響を及ぼしたことが知られるが、本像も、そうした京仏師の近世初期における活動を示すものとして貴重である。 また、二つめの銘文によれば、本像は元文3年(1739)に「加うし町」の大仏師兵部によって修理されている。修理を経て、現在は金色の輝きを放っている。

-

典型的な阿弥陀三尊来迎の図像を踏襲、衣や頭光の描線に金泥を用い、唇に朱を引くなど鮮やかな彩色がよく保存されている。

*足立区郷土博物館創刊「足立の仏像」より引用

-

戦没者供養について

当山では、檀家様の戦没者の墓石をお祀りし、戦没者の霊位をご供養しております。

ご先祖様のご供養とともに、戦争で亡くなられた方々への感謝と鎮魂の祈りを捧げる場として、多くの方にお参りいただいております。

荒綾八十八ヶ所霊場 第27番札所

当山は、荒綾八十八ヶ所霊場の第二十七番札所にあたります。

「荒綾八十八ヶ所霊場」は、弘法大師ゆかりの八十八ヶ所を巡拝するもので、四国八十八ヶ所霊場を模して開創された全国に数ある弘法大師霊場の一つです。

現在もなお、遍路ゆかりの地として多くの参拝者がお参りに訪れ、弘法大師のご縁を結ぶ場となっております。